2025年3月17日,国务院公布修订后的《保障中小企业款项支付条例》(国务院令第802号,以下简称“新条例”),新规将于2025年6月1日正式施行。现行条例(国务院令第728号)自2020年9月1日实施以来,对保障中小企业款项支付发挥了重要作用,但近年来受国内外经济形势影响,中小企业应收账款规模增长、账期拉长,“连环欠”现象突出,原条例实施面临的如工作机制不健全、支付责任不具体、制度措施原则化、法律责任不完善等一系列问题亟待解决,新条例的出台无疑为中小企业提供了更强有力的法律保障。

笔者将通过本文,针对条例主要修订内容进行比勘与阐释,旨在为企业合规运营提供具备针对性的建议,助力企业准确把握新规要求,有效防范法律风险。

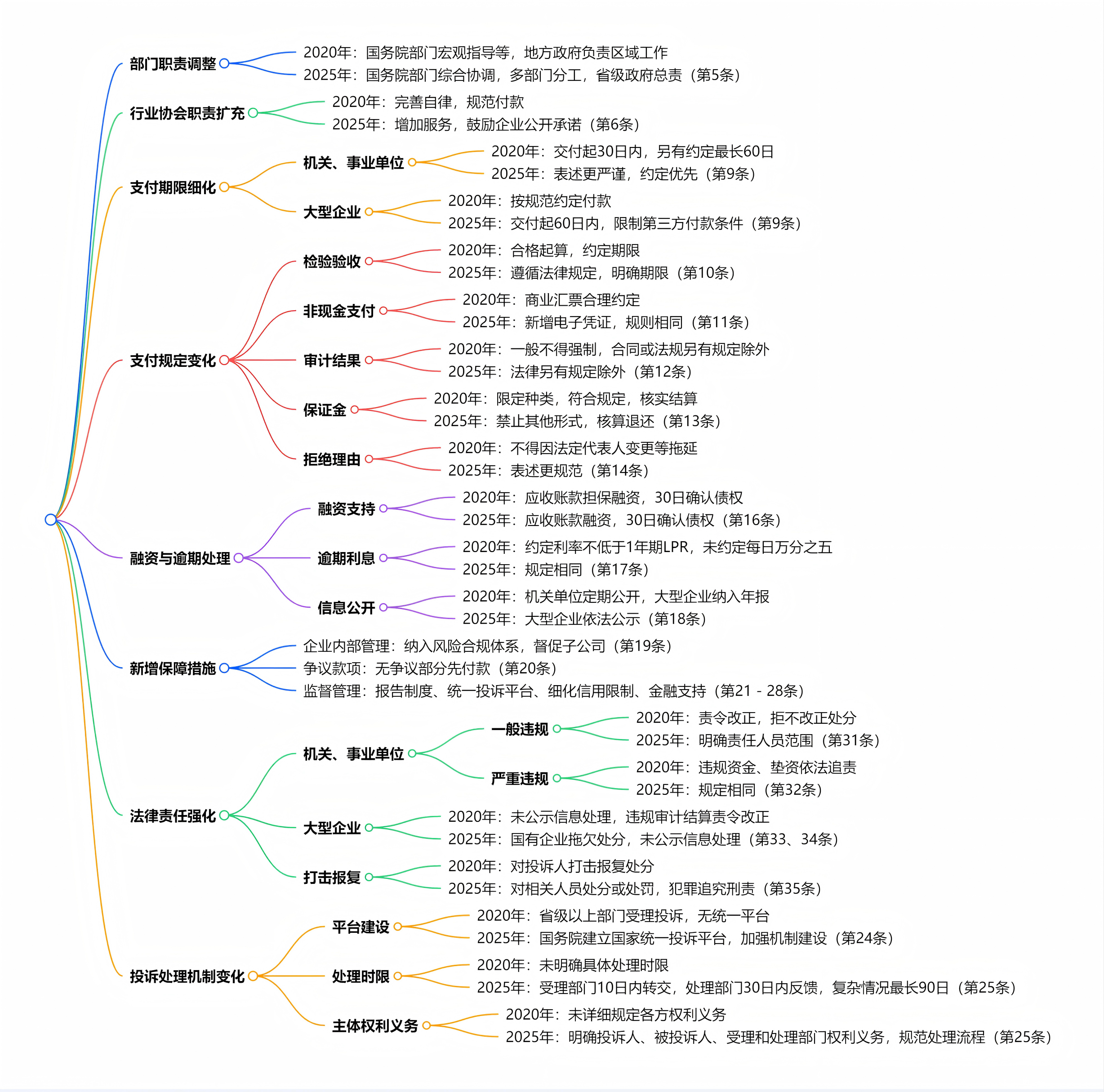

本次修订聚焦于中小企业款项支付领域长期存在的痛点与难点问题,所涉核心修订内容主要涵盖:

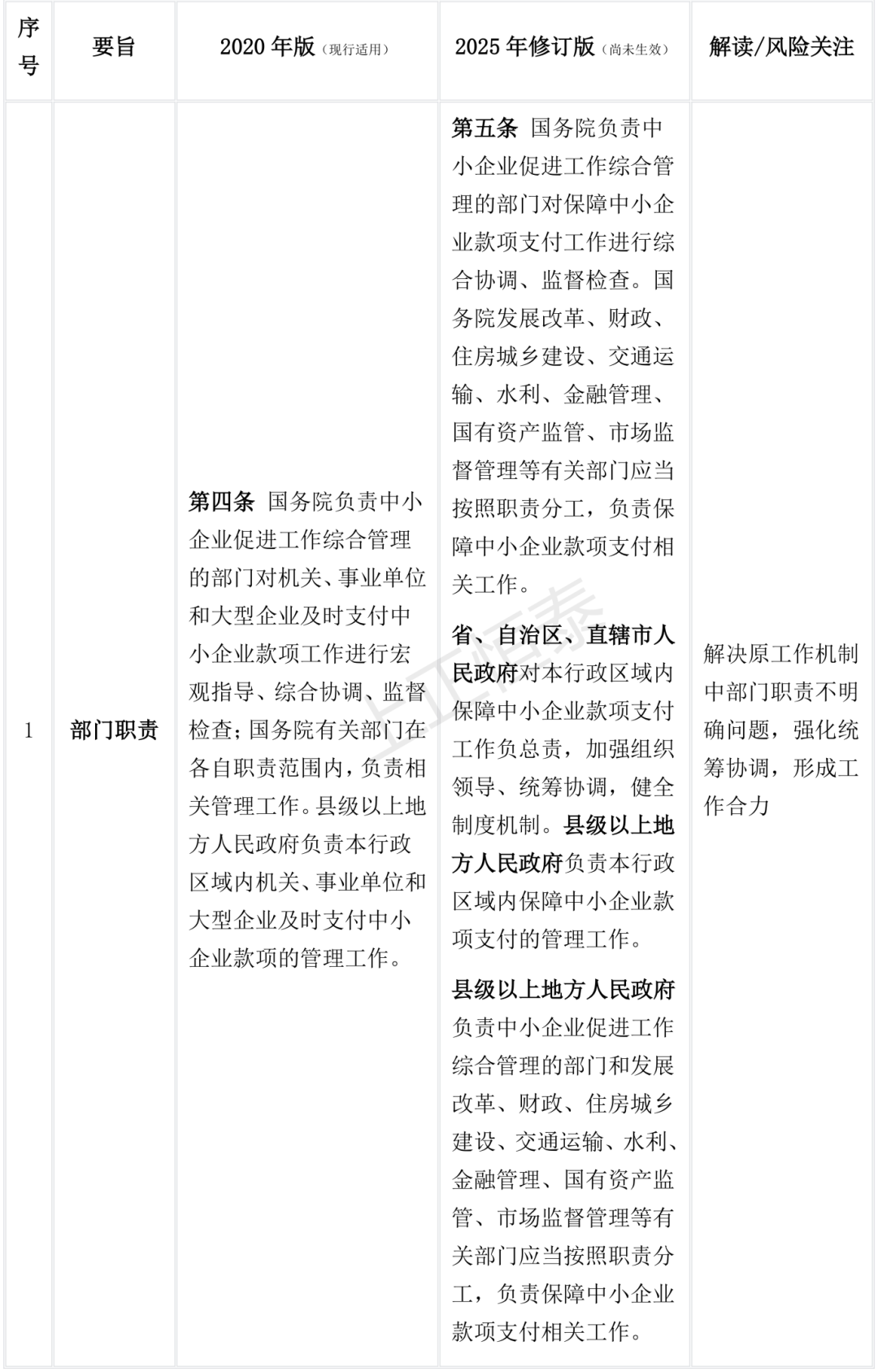

明确省级政府对本行政区域保障工作负总责,建立跨部门协同监管机制,要求发展改革、财政、住建等部门按职责分工履行监管职责;新增大型企业合规管理义务,首次将支付保障纳入企业风险控制与合规管理体系(第19条)。

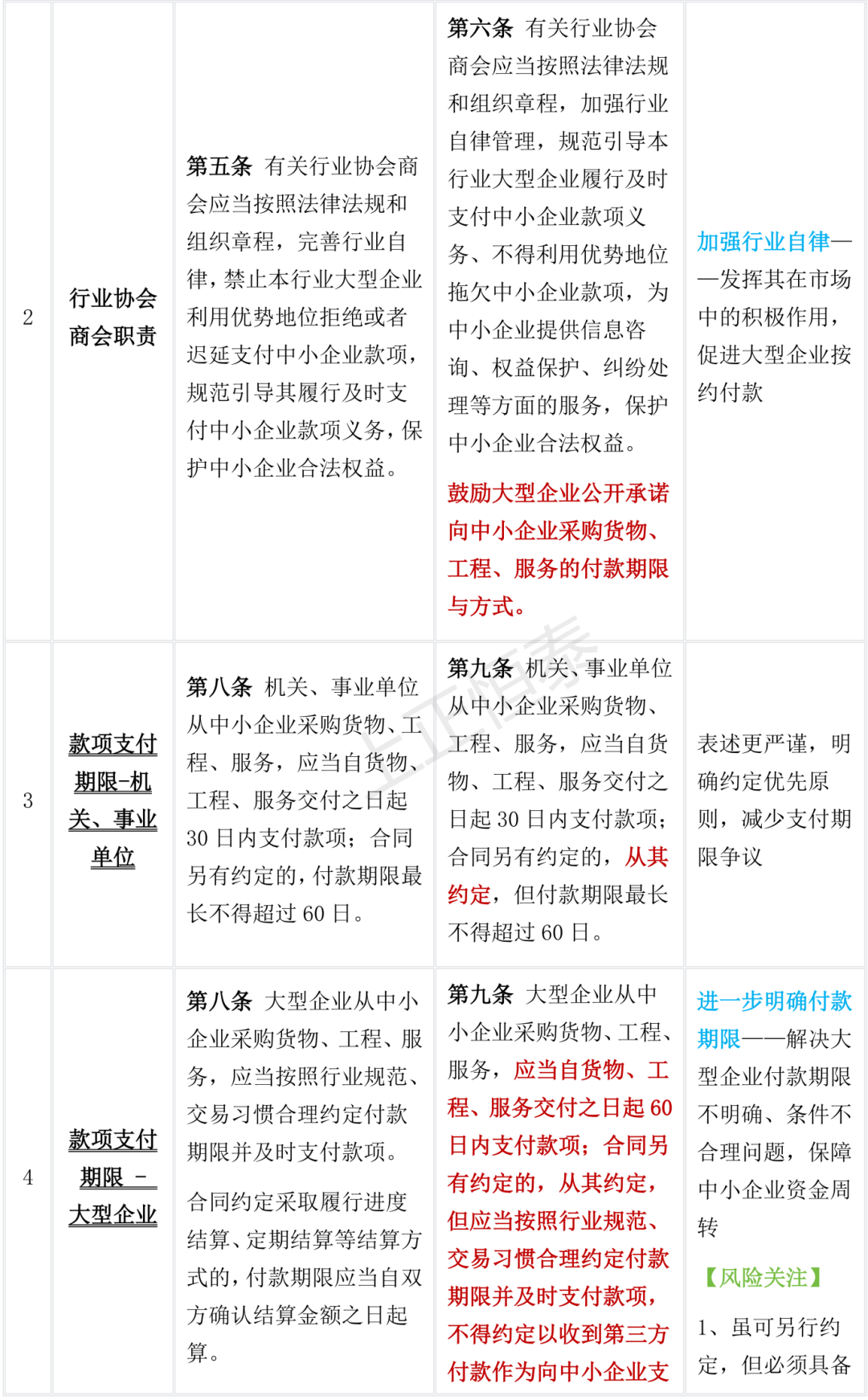

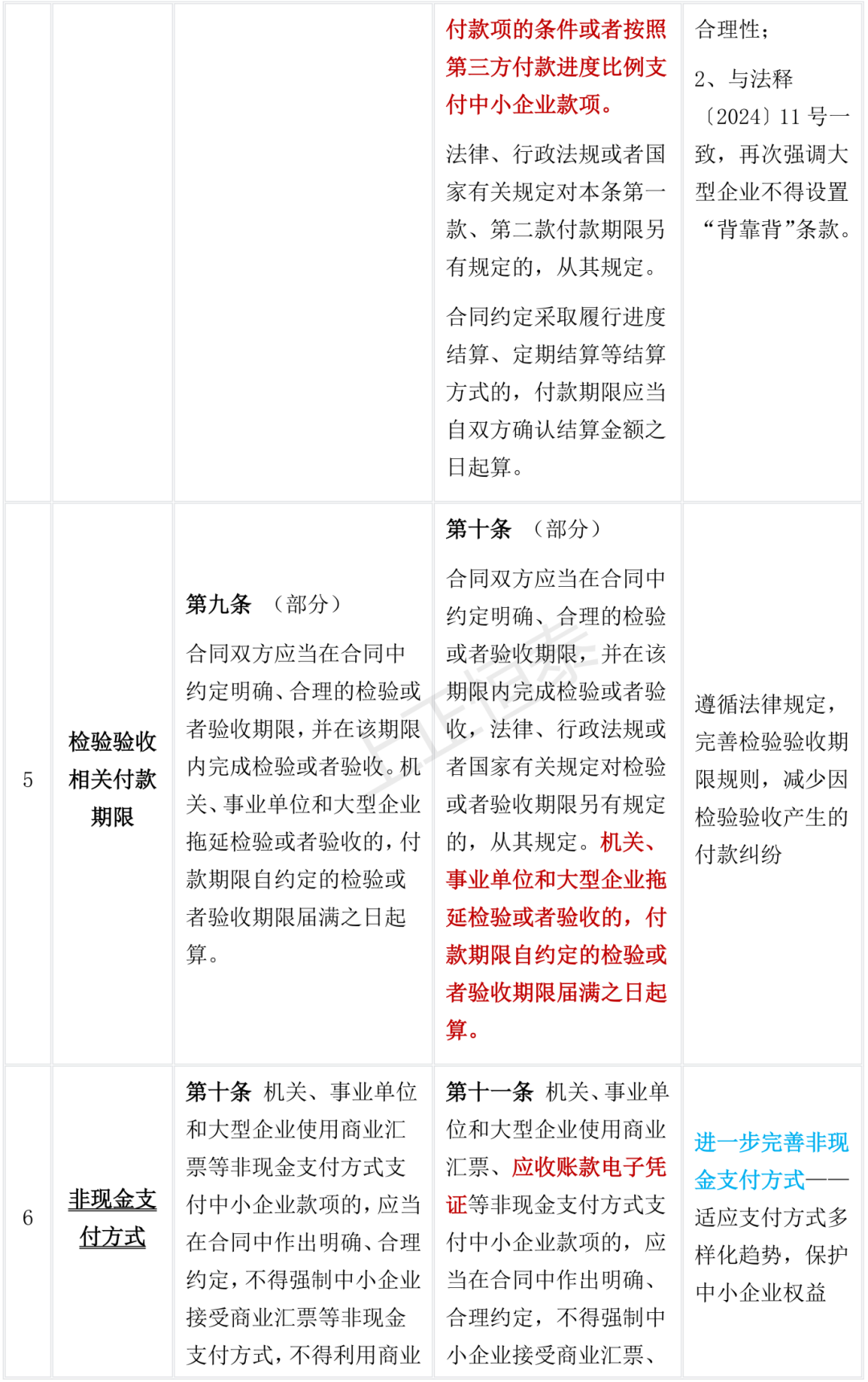

明确机关、事业单位和大型企业支付中小企业款项的期限要求,在延续30/60日付款期限基础上,与《最高人民法院关于大型企业与中小企业约定以第三方支付款项为付款前提条款效力问题的批复》法释〔2024〕11号一致,明确"禁止背靠背条款"(第9条);并且规定交易部分有争议但不影响其他部分履行时,无争议部分应及时付款(第15条),以此破解争议拖延整体付款的实务困境。

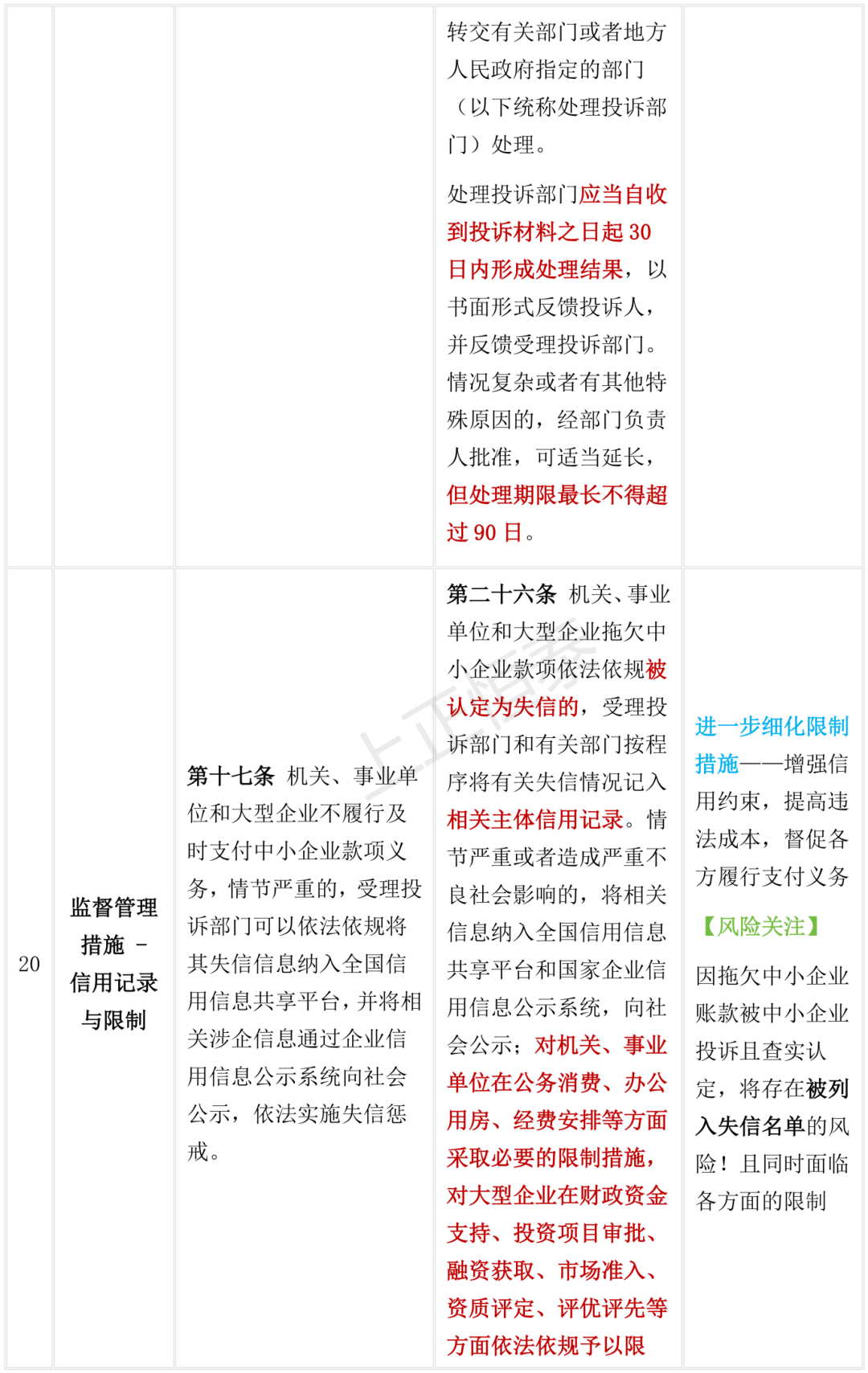

建立定期工作汇报制度,相关部门和企业需报告逾期未支付情况(第18条);建立约谈通报制度,针对工作落实不力等情形采取措施;细化限制措施,对拖欠情节严重的机关、事业单位和大型企业在多方面予以符合限制(第26条)。

国务院相关部门需建立国家统一的投诉平台(第24条),明确受理投诉部门和处理投诉部门的相关时限(第24条),以及各主体的权利义务。

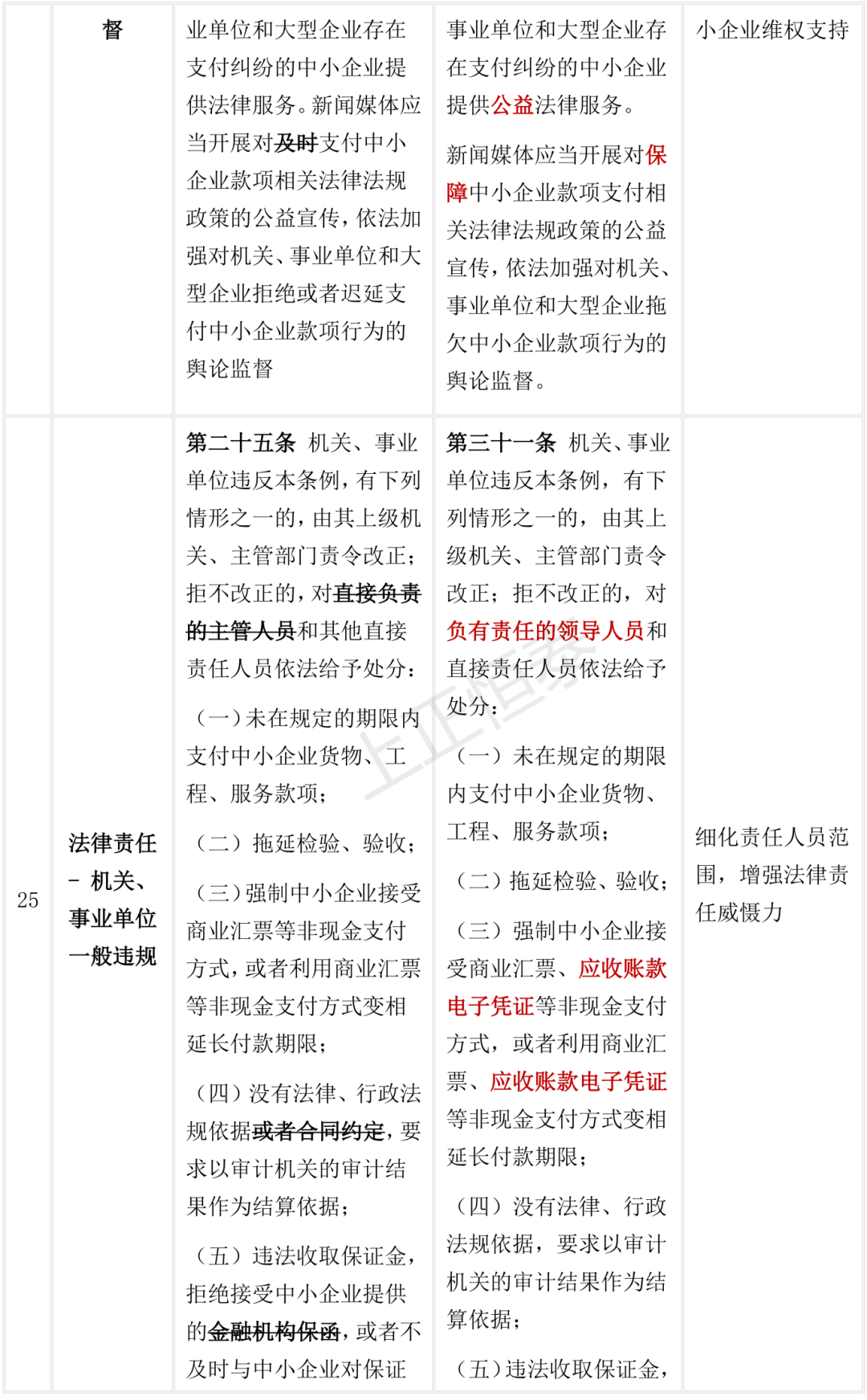

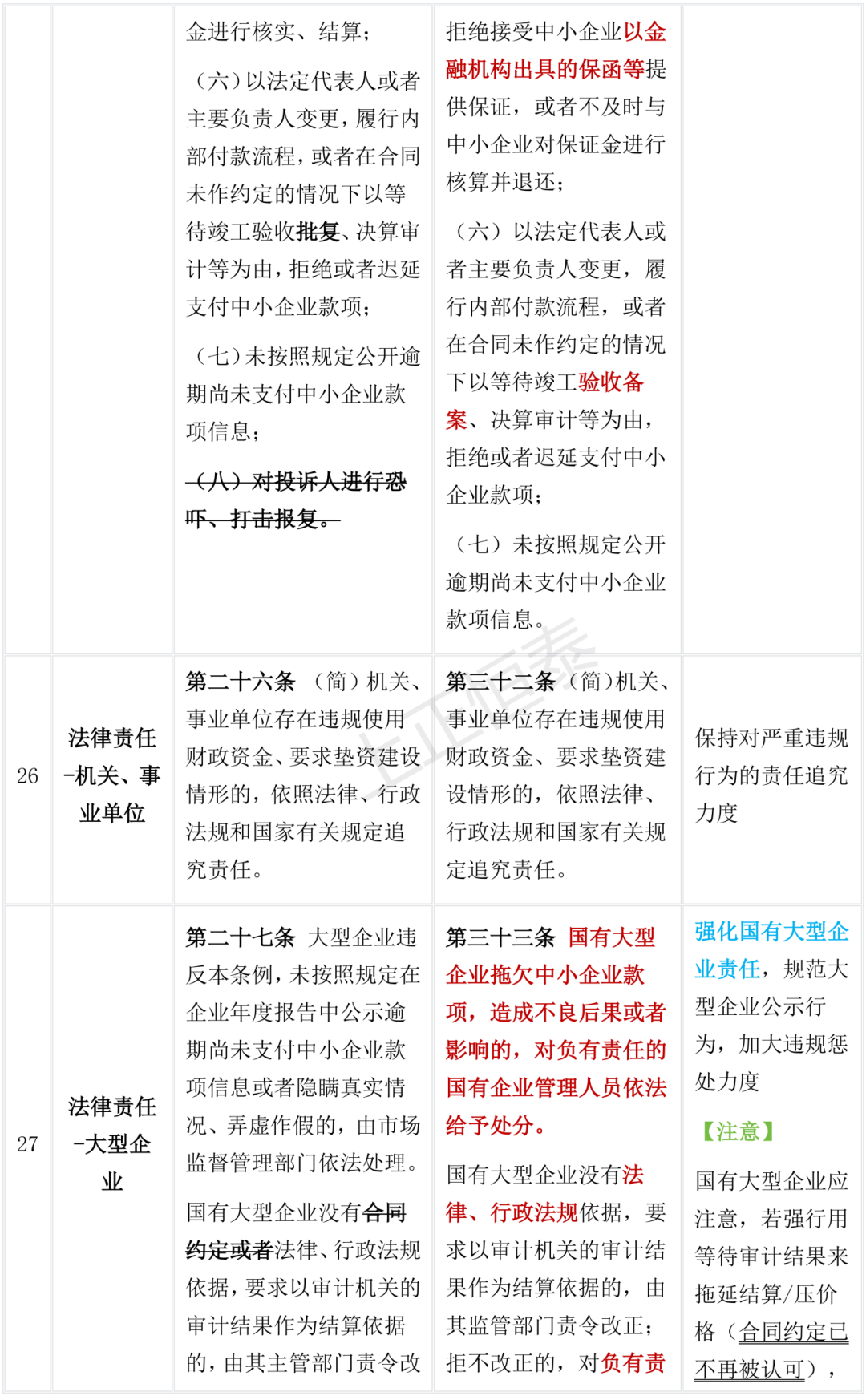

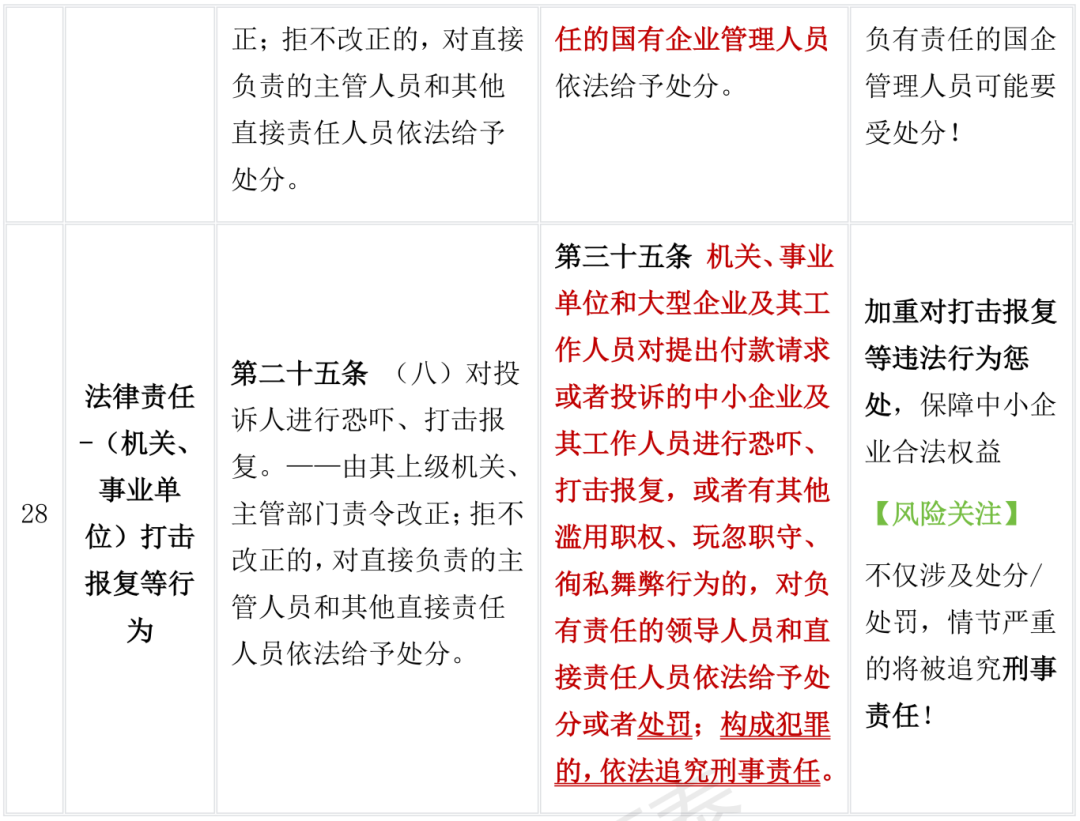

设“法律责任”专章,明确国有大型企业拖欠责任及机关、事业单位和大型企业及其工作人员的违法责任(第31条),新增打击报复投诉人涉刑条款(第35条);加强行业自律,要求行业协会商会为中小企业提供服务,鼓励大型企业公开付款政策(第6条);增加金融支持,鼓励金融机构为中小企业融资提供便利等(第16条),并将支付保障纳入营商环境评价体系(第28条),形成从市场自治到政府考核的完整保障链条。

为有效防范新条例实施后可能面临的法律风险,笔者认为作为款项支付主体的机关、事业单位和大型企业可以关注如下方面进行防范:

(1)付款期限管控

机关、事业单位不得在合同中约定超过60日的付款期限;大型企业应依行业规范确定付款期限并注明标准;杜绝“背靠背”支付约定(例如“总包未收款则不支付分包”);明确检验验收条款的合理期限,避免因拖延验收导致逾期付款。

(2)规范支付方式

非现金支付需在合同中明确、合理约定,禁止强制中小企业接受非现金支付方式;建立票据支付台账,确保票据到期日与合同付款期限衔接;特别注意不得约定以审计结果作为结算依据。

02

不得以法定代表人变更、内部流程或等待审计等为由拖延支付,建立合同履行动态监控机制,明确付款节点并实时更新——逾期30日以上启动内部催款流程;若涉及延期支付,则逾期利息的支付(每日万分之五计息)造成的资金占用成本影响应当被计算并定期分析汇报;适当简化对中小企业的付款审批流程(例如设立绿色通道),优先保障中小企业款项支付。

03

建立逾期支付款项信息统计机制——机关、事业单位应指定专人负责,汇总上年度逾期数据并于次年3月31日前在指定平台公示,大型企业年报设专门章节披露逾期信息——依法履行信息公示义务,避免因漏报瞒报引发信用联合惩戒。

04

把保障中小企业款项支付纳入风险控制与合规管理体系,建立常态化内部审计机制,定期审查,确保全资、控股子公司同步执行相关规定,强化合规管控。

05

制定中小企业身份识别流程,要求采购部门确认对方是否为中小企业,并可在合同文本中增设“企业规模类型声明”专项条款,明确标注对方企业的规模类型。对于存在争议的情况,可要求对方提供相关证明材料或通过企业规模类型测试平台进行验证。

《保障中小企业款项支付条例》的修订,通过细化责任、强化监管、完善投诉机制等措施,为中小企业权益保障提供了更有力的法律支持。对于机关、事业单位和大型企业而言,新规不仅是刚性约束,亦是一次推动内部管理优化与合规水平提升的契机。企业应主动适应新要求,从合同审查、支付流程、信用管理等多维度入手,构建完善的合规体系,有效规避因违规操作而衍生的法律风险及信用惩戒。

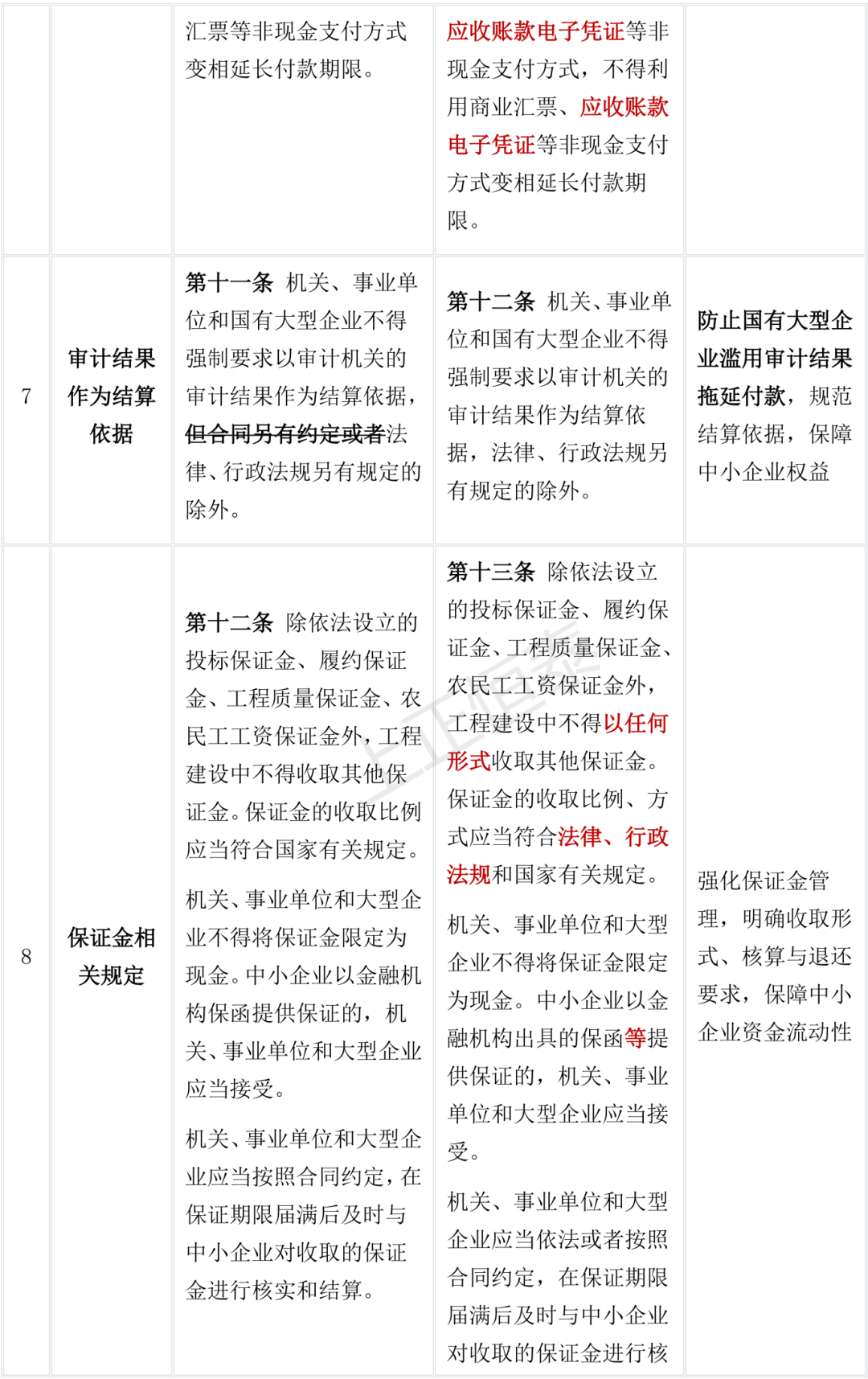

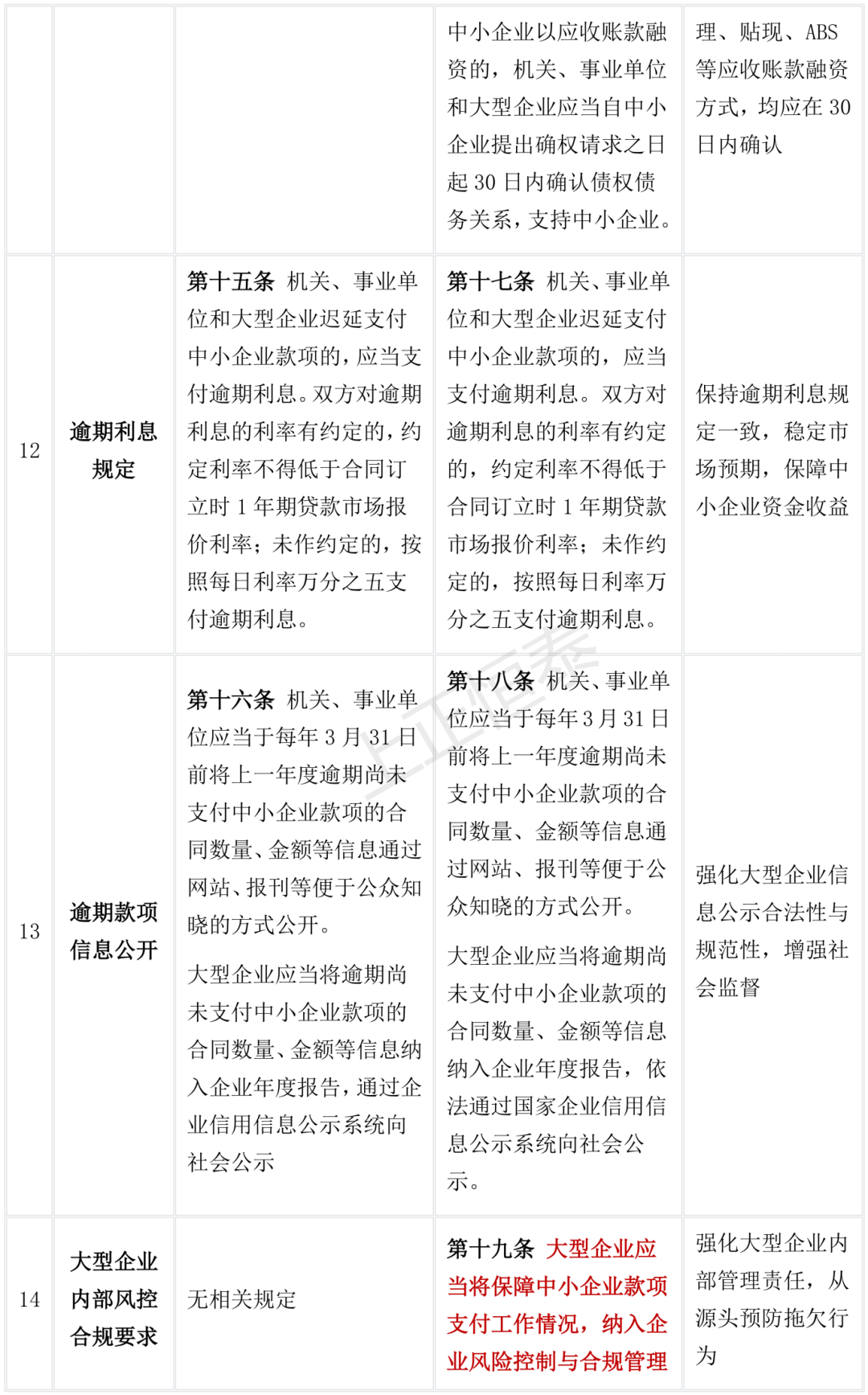

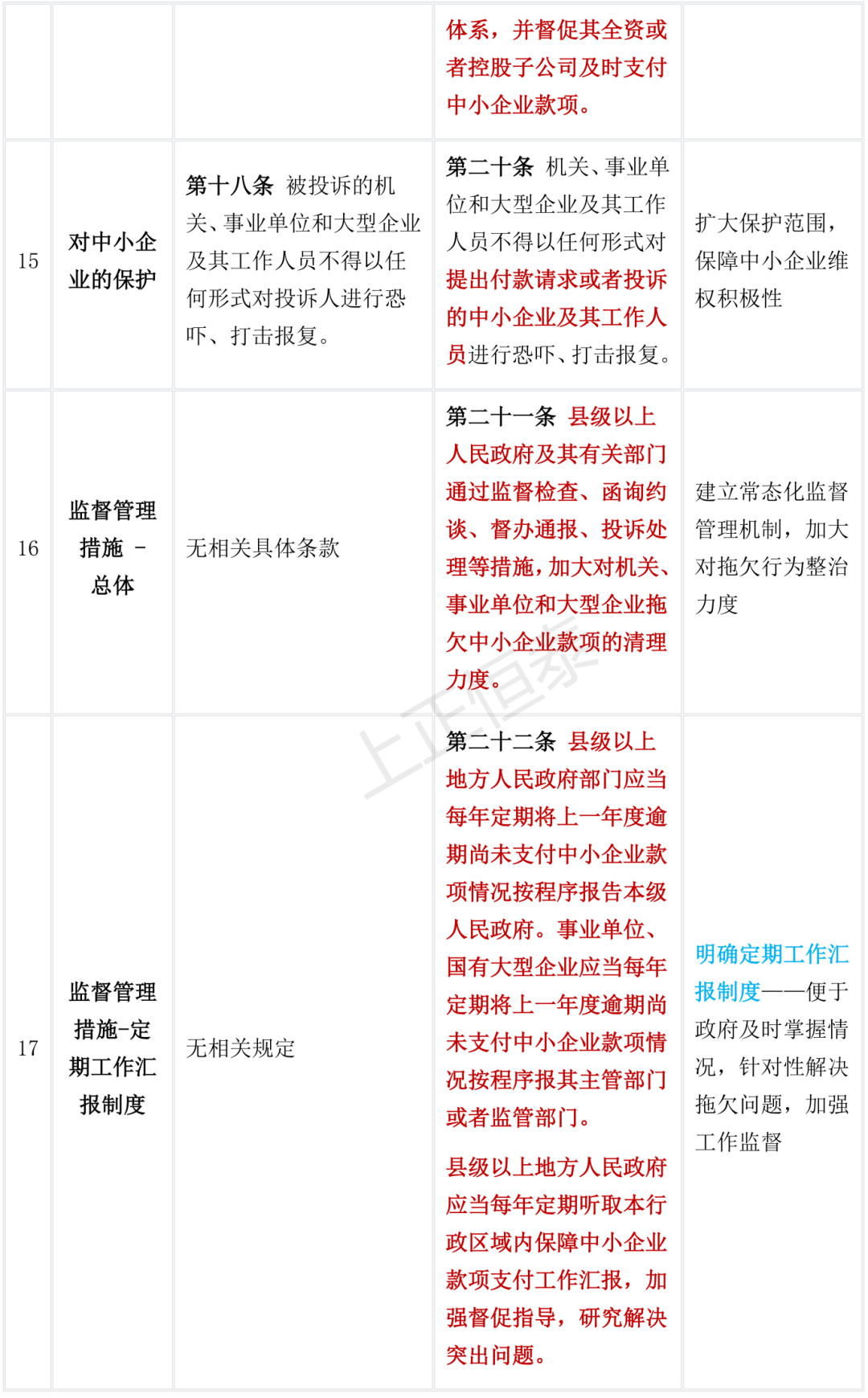

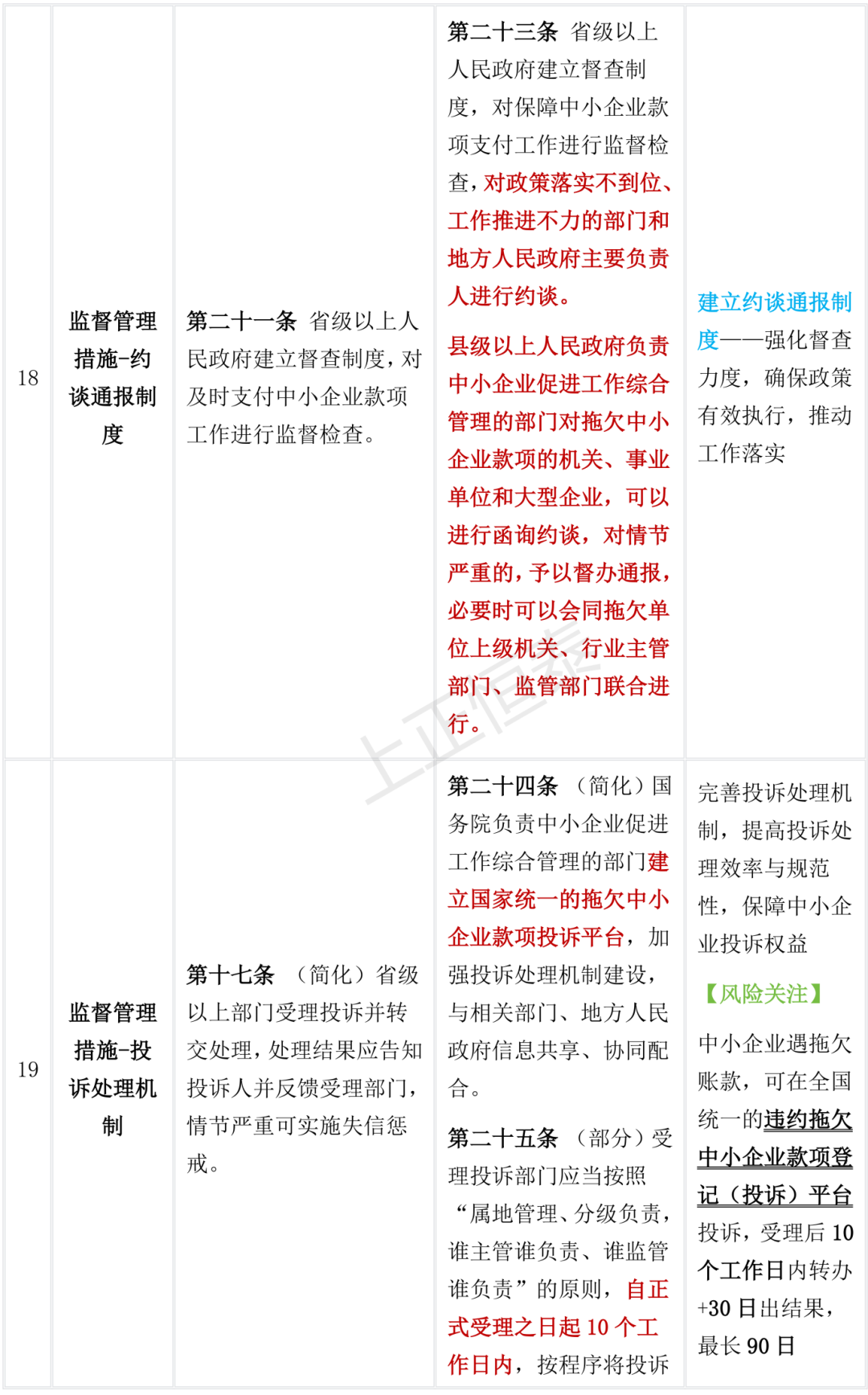

另附修订情况对比导图: